Tecnodiversidad, permacomputación y anticapitalismo

Este artículo está basado en una charla que hicimos en la Hackmeeting de 2025 en Zaragoza. Podéis descargar las diapositivas aquí.

Descarga la versión fanzine de este artículo para imprimir aquí.

Objetivos

Los objetivos de este artículo son los siguientes:

- Ayudar a articular un marco teórico crítico que pueda servir de base para los movimientos sociales: percibimos que hay una pérdida de memoria histórica generalizada y una falta de comprensión profunda del origen de nuestros problemas actuales, sobretodo cuáles son las ideologías que nos han traído hasta aquí. Queremos combatir la desilusión de que no hay un horizonte más allá del capitalismo con un marco teórico crítico que nos ayude a sentir que podemos tener el control sobre la narrativa de nuestra realidad.

- Unificar las perspectivas críticas contra el tecnocapitalismo: queremos conectar las distintas perspectivas y críticas que ya se han hecho en un mismo discurso sólido y coherente.

- Radicalizar el activismo: necesitamos identificar las raíces del problema para concebir perspectivas radicalmente anticapitalistas, en lugar de perdernos en reformas o intentar apropiarnos de la tecnología capitalista, mientras ella se apropia de nosotres. Es necesario atacar el extractivismo y la producción industrializada que sustenta la tecnología actual, inseparable de la digitalidad.

- Motivaros a que continuéis profundizando.

Tecnocapitalismo

El tecnocapitalismo, o capitalismo tecnológico, se podría definir como una evolución del capitalismo industrial, donde en lugar de centrarse en extraer capital de las fábricas, de la maquinaria y del trabajo físico, es decir, del trabajo tangible; se centra en extraer el capital del trabajo intangible, explotando la creatividad, las ideas, los nuevos conocimientos y los datos para producir nuevas mercancías.

El capitalismo industrial se apoyaba sobre la ciencia moderna y la minería para desarrollarse, mientras que el capitalismo tecnológico actual, se sostiene sobre la tecnociencia y la tecnología.

Todas estas ramas (ciencia moderna, minería, tecnociencia y tecnología) no se deben entender como simples disciplinas de conocimiento, sino como el motor ideológico del capitalismo. No son campos objetivos ni neutrales.

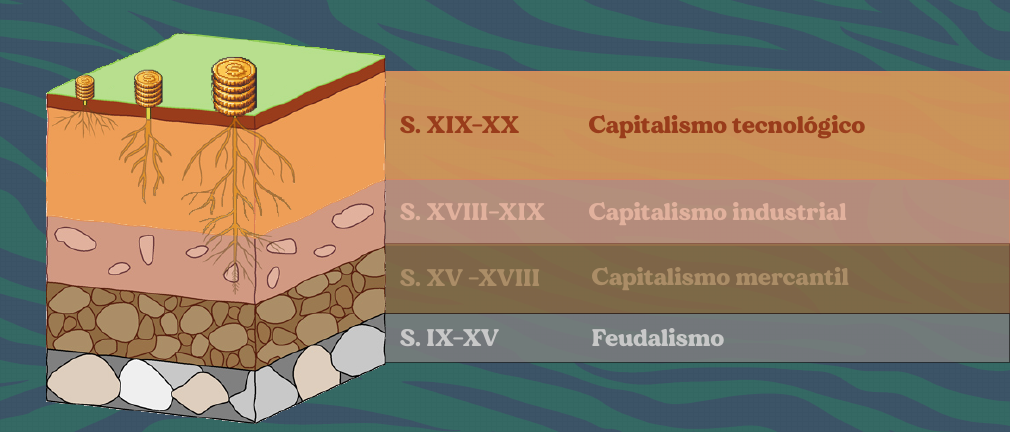

Estratos del capitalismo

El tecnocapitalismo es la evolución del capitalismo, que está en constante búsqueda de nuevas formas para acumular capital, ampliando sus horizontes de explotación. Sin embargo, sus versiones anteriores no desaparecen, sino que sirven de base material e ideológica para que el engranaje capitalista siga funcionando.

Esto quiere decir, que el capitalismo industrial no ha desaparecido, simplemente ha pasado a un segundo plano y sigue viviendo en las fábricas deslocalizadas, en las minas, la explotación de la naturaleza (incluye también a les humanes), en la producción en serie y todas las cadenas de producción que necesita este sistema.

Por lo tanto, la ideología que sostiene el sistema actual tiene raíces que se extienden hasta los estratos más antiguos de siglos pasados, lo que nos lleva a la urgente necesidad de deconstruir la compleja herencia ideológica que hemos interiorizado y que impregna toda nuestra realidad.

En el libro Técnica y tecnología de Adrián Almazán, se identifican tres procesos de Occidente que dieron lugar a la ideología del progreso, y con ello, del progreso tecnológico:

- Los monasterios cristianos (s. IX): fueron los primeros en introducir el trabajo manual como un camino para alcanzar la perfección del alma y su salvación, junto con el rezo y la lectura de la Biblia. Esto supuso una transformación cultural del mundo antiguo, asentando las bases para la aparición de un culto al trabajo y la idea de progreso.

- Mecanicismo (s. XVI): el pensamiento mecanicista supuso un giro de visión respecto a la naturaleza. Hasta el momento, la naturaleza era comprendida como un organismo que unía el yo, la sociedad y el cosmos. Esta se identificaba como madre protectora y generosa que garantizaba todo lo necesario para la vida. Sin embargo, en un momento donde la minería se estaba convirtiendo en una gran fuente de beneficios económicos para los capitalistas, este imaginario actuaba como un límite moral que suponía un obstáculo para el desarrollo técnico extractivista y la explotación de la tierra. Ante esto, se fue extendiendo un pensamiento mecanicista que:

- Justificaba moralmente la dominación de la naturaleza al describirla como una máquina, inerte, cosificada y predecible, a la cual podemos (y debemos) dominar a través de la ciencia moderna.

- Supuso una transformación radical en la forma de entender la naturaleza, estableciendo el paso ideológico de la técnica a la tecnología.

- Es la base sobre la que se desarrolla la ciencia moderna, la tecnociencia y la tecnología.

- La Ilustración (s. XVIII): en este momento el imaginario del progreso dejó de ser un ideal de algunos personajes aislados y se convirtió en ideología de parte de las clases dominantes europeas.

Técnica frente a tecnología

Antes de seguir hablando de tecnología, es necesario, profundizar un poco en qué es la tecnología y qué relación tiene con el capitalismo.

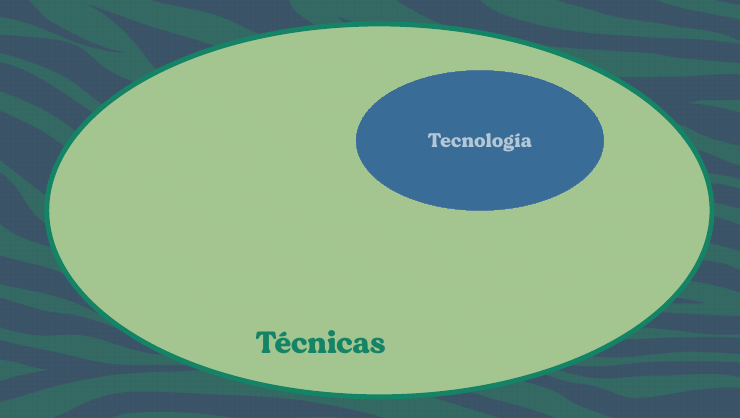

La lectura de Técnica y tecnología aporta una perspectiva muy coherente: entiende que la tecnología es inseparable de la ideología del capitalismo, siendo la tecnología un conjunto específico de técnicas desarrolladas a partir del capitalismo moderno y la industrialización.

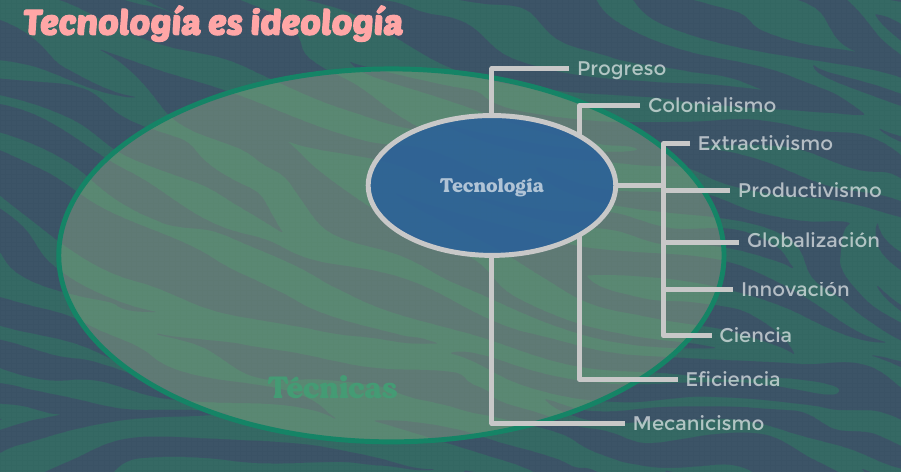

Las técnicas son un atributo compartido por todas las sociedades humanas y por especies no-humanas, mientras que la tecnología es una creación histórica con una enorme carga ideológica (progreso, colonialismo, extractivismo, productivismo, etc)

Por lo tanto, la tecnología no es neutra, es la culminación de una ideología que fue cogiendo fuerza en el siglo XVII, cristalizándose más tarde en el siglo XIX, y que:

- Busca dominar, controlar y explotar la naturaleza pero, sobre todo, busca justificarlo moralmente. La corriente del pensamiento mecanicista del siglo XVI defendía la explotación minera con argumentos como: “renunciar a los metales (la minería) condenaba a sus contemporáneos a volver a alimentarse de raíces y frutos y a cavar con sus propias manos agujeros en los que refugiarse de noche” (libro “De Re Metallica de Agricola”, 1556).

Este tipo de argumentación se puede seguir escuchando en la actualidad como respuesta a críticas a la tecnología o al progreso.

- Pone la ciencia al servicio de la tecnología. Este dominio y conquista total sobre la naturaleza solo se puede conseguir utilizando el conocimiento que ofrecía (y ofrece) la ciencia, ya por entonces poblemática en muchos aspectos, pero ésta pasó de buscar conocimiento y nuevos argumentos como objetivo en sí mismo, a crear nuevas técnicas que permitirían expandir la dominación humana, poniéndose así, al servicio de la tecnología (tecnociencia).

- Relaciona progreso tecnológico = progreso social / moral.

La tecnología no puede ser neutra porque ninguna técnica lo es. Profundizaremos en esto más adelante con el concepto de tecnodiversidad.

Por lo tanto, vemos un componente radical en hablar de técnicas, en contraposición a tecnologías, para hablar de éstas desde una perspectiva postcapitalista.

En este artículo, cuando se habla de tecnología se está haciendo referencia de forma implícita a la tecnología capitalista.

Características del tecnocapitalismo

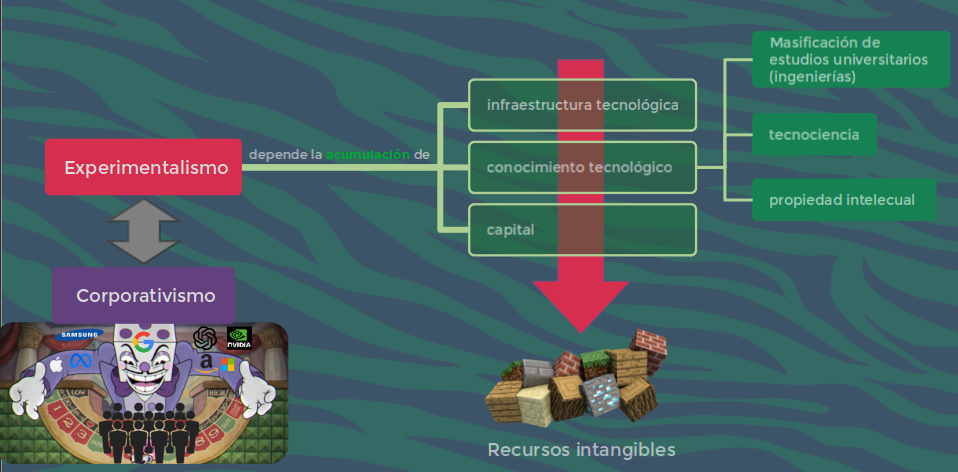

Experimentalismo

El experimentalismo, tal y como se define en el libro “Tecnocapitalismo” de Luis Suarez-Villa, es la investigación tecnológica y científica al servicio de los intereses comerciales. Significa experimentar para obtener beneficios y poder por cualquier medio, en lugar de experimentar con el fin de obtener conocimiento en sí mismo.

El experimentalismo transciende el espacio del laboratorio, que surgió con las ciencias experimentales del siglo pasado, y en lugar de un laboratorio en una habitación o un espacio cerrado, el experimentalismo convierte a la sociedad en su conjunto en el gran laboratorio del tecnocapitalismo. Es un laboratorio con el cual la sociedad entera está forzada a interactuar, y que, a su vez, nos convierte en sus sujetos de pruebas.

Podríamos entender este laboratorio como lo que era el sistema de fábricas para el capitalismo industrial. En este caso, los recursos más valiosos del experimentalismo son los recursos intangibles, como la creatividad, las ideas, datos, que, por su inmaterialidad, son inherentemente recursos sociales.

“Esta dimensión social hace que el experimentalismo se haya vuelto un fenómeno social, cooptando instituciones, destruyendo otras, creando nuevas y abarcando todos los aspectos de nuestra vida.” - Technocapitalism: a critical prerspective on technological innovation and corporatism, Luis Suarez-Villa

Una característica del experimentalismo es su capacidad de re-definir la realidad de toda la sociedad a través de la globalización, como nunca antes se ha visto. Definir la realidad significa que el tecnocapitalismo marca la agenda para toda la sociedad y sus efectos se filtran en nuestra realidad cotidiana, como la dependencia con los dispositivos electrónicos para todo, pero también en nuestra rutina, en la política, en la educación, cómo nos comunicamos, en nuestros deseos, aspiraciones, necesidades vitales…

Es interesante tener en consideración que hace cientos de años, los “avances” científicos o tecnológicos no suponían realmente un cambio en la vida de la mayoría de las personas. Ya que, la sociedad o el día a día de las personas, no estaba ligada a la ciencia o la tecnología. Actualmente, nuestra realidad está extremadamente vinculada a la tecnología junto con una extrema dependencia a ella, por lo que cualquier cambio tecnológico es un potencial factor de desestabilización social.

En el ámbito digital, podríamos entender que una de estas fábricas-laboratorio que explota recursos intangibles serían las plataformas digitales (redes sociales, aplicaciones de ocio, videojuegos, plataformas de streaming, compras online, etc). El interés de las empresas en estas plataformas nace de su gran capacidad de experimentación social, permitiendo modificar y controlar los comportamientos de les usuaries para alienarnos con sus intereses capitalistas.

En esta dinámica de la fábrica-laboratorio virtualizada, trabajamos las 24 horas del día produciendo datos. La información y la creatividad se vuelven un producto en forma de contenido y, a la vez, nos volvemos sus consumidores, mientras las empresas extraen inmensos beneficios de este trabajo intangible.

Este sistema necesita crear nuevos medios para extraer los recursos intangibles, que luego convierte en mercancía para vender o los utiliza para seguir extrayendo datos. En el ámbito digital algunos de estos medios podrían ser:

- Las “redes sociales” comerciales

- El Código Abierto (que no es lo mismo que Software Libre)

- La “Inteligencia Artificial” o los chatbots

Por otro lado, antes hablábamos de la capacidad del experimentalismo de re-definir la realidad. Esto ha sido posible a través de una nueva forma de corporativismo donde las corporaciones tecnológicas se entrometen en la sociedad y tienen un gran poder sobre esta.

No son solo las empresas más conocidas, sino que son todo el espectro de empresas tecnológicas: desde la farmacéutica, la agricultura (patentes de semillas, pesticidas, OGM, etc), industria textil, energías renovables, productoras de semiconductores, de microchips, biorobótica, nanotecnología, bioinformática, etc.

El experimentalismo actúa como la fuerza impulsora del tecnocapitalismo, creando nuevas estructuras con nuevos modos de organización corporativa, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de acumulación diseñados para explotar los recursos intangibles.

El tecnocapitalismo solo se ha podido desarrollar sobre los cimientos que establecieron distintos procesos de acumulación que hacen posible la explotación efectiva de los recursos intangibles. Estos procesos de acumulación son:

- Infraestructura tecnológica: se materializa con la construcción de grandes instalaciones de laboratorios destinados a las ciencias y la ingeniería y, por otro lado, las infraestructuras globalizadas de comunicaciones como Internet y la Web. Se incluye también cualquier infraestructura educativa relacionada con la tecnología y la ciencia, ya que son cruciales para la acumulación de conocimiento tecnológico.

- Conocimiento tecnológico: solo es posible gracias a esta infraestructura acumulada y a las universidades en complicidad con las empresas. Este conocimiento es el que hace posible la investigación tecnológica a través de la ciencia; que deja de ser ciencia moderna para transformarse en la tecnociencia actual.

- Capital: el tecnocapitalismo ha dinamizado la acumulación de capital encontrando formas más fáciles y rápidas que sus versiones anteriores.

Acumulación de conocimiento tecnológico

Vemos necesario profundizar un poco más en esta forma de acumulación. Esta está directamente relacionada con:

- La masificación de estudios universitarios (ingenierías): hace poco más de 50 años, hubo una rápida masificación de los estudios universitarios y el acceso a las universidades se convirtió en un derecho antes reservado para clases más altas. Se dedicaron recursos públicos, y privados, a las universidades públicas para abrir las puertas a un rango más amplio de la población, prometiendo que nos aseguraría un futuro mejor. Este proceso fue de la mano de costosos programas de ciencia e ingeniería y de expandir los campus tecnológicos. Esto asentó una de las bases para el desarrollo del tecnocapitalismo, alienando ideológicamente a les estudiantes con sus intereses y creando una mano de obra intelectual que serían (y son) las manos asalariadas que mantienen el tecnocapitalismo funcionando.

- La tecnociencia: es la ciencia al servicio de la tecnología y por lo tanto, al servicio del tecnocapitalismo. La tecnociencia tiene una extrema dependencia de las tecnologías y le encanta la complejidad. Se guía por la rentabilidad, funcionalidad, aplicabilidad, eficacia y la utilidad, y tiene como objetivo final crear un entorno tecnocientífico que transforme la realidad cotidiana del sujeto, introduciendo nuevos productos de consumo y, como hemos comentado antes, re-definiendo la realidad de la sociedad.

- La innovación es la esencia de la tecnociencia a través de la cual se mercantiliza el conocimiento y la creatividad. El objetivo de la innovación es introducir un nuevo producto en el mercado, pero esto implica inevitablemente dejar obsoletas las antiguas formas o los conocimientos considerados como “obsoletos”, es decir, conocimientos que no son rentables (de momento). Es el cambio constante, es inestabilidad.

- La privatización del conocimiento a través de la propiedad intelectual. Incluimos también, la desposesión del conocimiento a través de los procesos de automatización del trabajo manual y del pensamiento.

Destruir para construir

Si somos conscientes de lo profundamente arraigada que está la ideología capitalista en nuestras vidas y de cómo reproducimos su discurso inconscientemente al pensar en tecnología, podemos entender la necesidad fundamental de deconstruir estas ideas antes de poder construir e imaginar perspectivas radicalmente anticapitalistas.

Algunas de las preguntas que podemos hacernos en este proceso de deconstrucción, son:

- Cuestionarnos en qué formas contribuimos al tecnocapitalismo:

- ¿Estamos desafiando sus cimientos ideológicos?

- ¿Lo estamos reproduciendo en nuestras dinámicas?

- ¿Validamos su ideología en nuestros discursos?

- ¿Sugerir que hay “usos buenos” y “usos malos” de una tecnología refuerza la idea de que “la tecnología es neutra”?

- ¿Cuestionamos la industrialización?

- ¿Cuestionamos la globalización? ¿Las comunicaciones globales e inmediatas?

- ¿La disponibilidad constante de “los servidores” que hacen funcionar Internet?

- Detectar la ideología de progreso en nuestros discursos

- ¿Hemos cuestionado la afirmación progreso tecnológico = progreso social?

- ¿Pensamos que no utilizar la tecnología capitalista sería ir hacia atrás?

- ¿Consideramos que una tecnología que depende del extractivismo es avanzada?

- ¿Consideramos que las técnicas que no dependen de un sistema extractivista son menos avanzadas?

- ¿Consideramos que hay un desarrollo único global? ¿cuál es la meta final de ese progreso/desarrollo?

- ¿Priorizamos en nuestros discursos la dependencia entre el colonialismo y la producción de la tecnología (y la digitalidad) o lo omitimos porque parece “inevitable”?

- ¿Cuestionamos la industrialización y la globalización?

- Analizar si nuestras propuestas aumentan la dependencia tecnológica. El tecnocapitalismo necesita hacer de la tecnología la intermediaria entre nosotres y la realidad, y para ello, conquista cada espacio de nuestra vida.

- Utilizar su tecnología significa ser desposeídes de otras formas de hacer, creando la necesidad de depender de sus infraestructuras.

- Defender ante todo la autonomía colectiva frente a la tecnología, no podemos destruir un sistema si dependemos de él.

- Necesitamos técnicas y conocimientos que respeten o impulsen nuestra autonomía del sistema, no tecnologías dependientes del extractivismo, colonialismo y de la acumulación capitalista.

Por otro lado, necesitamos:

- Intentar imaginar futuros desvinculados de la ideología del “progreso tecnológico”

- Estrategias radicales para corto plazo y para largo plazo

- El objetivo final es destruir el capitalismo y su modelo extractivista.

- Convivir con las contradicciones en lugar de intentar justificarlas: actualmente, necesitamos utilizar tecnologías capitalistas (móviles, ordenadores, coches, etc) aunque queramos combatirlas, ya que estamos obligades a vivir en este sistema. Intentar resolver estas contradicciones creando conceptos como “infraestructura digital feminista” o pensar que, por ejemplo, el “fediverso es anticapitalista”, invisibiliza estas contradicciones y valida el tecnocapitalismo.

- Situar los usos estratégicos que podamos hacer de la tecnología capitalista dentro de una estrategia más a largo plazo (ej. utilizar el fediverso en lugar de redes sociales comerciales es un uso estratégico de la tecnología capitalista porque recuperamos un poco más de autonomía)

- No caer en la idea de que “el fin justifica los medios”, marcar líneas rojas de qué tecnologías rechazamos utilizar (ej. “Inteligencia Artificial” generativa aumenta la dependencia, el extractivismo y la desposesión del conocimiento colectivo).

Perspectivas para un movimiento radical

Hemos aprendido sobre diversas perspectivas que encontramos extremadamente valiosas para hacer las preguntas correctas y detectar las grietas en la ideología tecnocapitalista. En los siguientes apartados profundizaremos un poco en los conceptos de tecnodiversidad y permacomputación.

No hemos podido incluir el movimiento ludita pero ofrece un contexto histórico muy enriquecedor y es una parte de la historia sobre las resistencias en contra de la expansión de la industrialización.

Tecnodiversidad

Necesitamos conceptos propios, distintos a los hegemónicos, que nos permitan confrontar el discurso actual y nos ayuden a evocar distintas formas de comprender y describir la realidad. Por ello, encontramos los siguientes conceptos como valiosas aportaciones a la lucha contra el tecnocapitalismo.

El escritor chino Yuk Hui, graduado en filosofía e informática, ha reflexionado sobre el significado de la técnica, desarrollando los conceptos de “cosmotécnica” y “tecnodiversidad” en varios de sus libros.

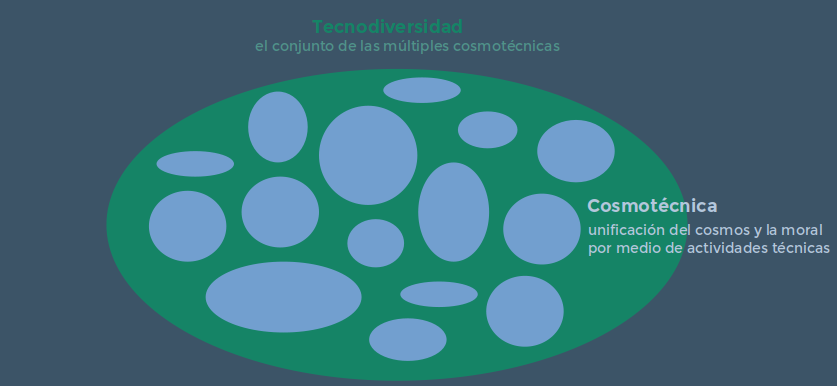

Yuk Hui explica que las técnicas son fruto de cosmovisiones particulares y que van más allá de su funcionalidad o su utilidad, por lo que no deberíamos hablar de técnicas sino de cosmotécnicas.

La cosmotécnica es la unificación del cosmos y la moral por medio de actividades técnicas. Es decir, las técnicas (o la tecnología) no son “neutras”, siempre van a contener la cultura y la visión del mundo de quienes la desarrollan.

La multiplicidad de cosmotécnicas conforman la tecnodiversidad.

Esta forma más amplia de comprender las técnicas, que enmarca toda técnica dentro de una cosmovisión, muestra que son las creencias o las concepciones del mundo de una cultura las que actúan como los límites del desarrollo de las técnicas, es decir, delimita lo que es posible y lo que no es posible de hacer técnicamente.

Por ejemplo, la “cosmovisión” capitalista no sirvió de freno en el desarrollo de la bomba atómica, una tecnología muy destructora, porque carece de límites y fue posible porque su ideología justifica toda la cadena de sucesos necesarios para llegar a ese punto (extractivismo, colonialismo, cosificar la naturaleza, etc), no porque estuviéramos “más avanzades tecnológicamente”.

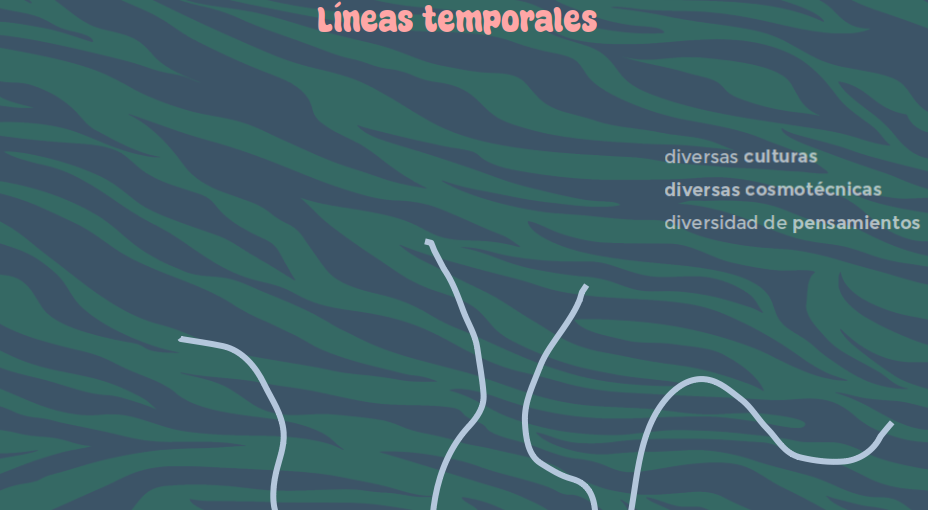

Yuk Hui refleja esta idea intentando responder a la pregunta: “¿Por qué, China e India, que estaban más “avanzadas” técnicamente que Europa en el s. XVI, no desarrollaron la ciencia y tecnología modernas?”

Su respuesta es que la pregunta en sí misma carece de sentido, pues cuando hablamos de estar “más o menos avanzades” pensamos desde la lógica occidental de un progreso tecnológico universal, como si fuera una carrera y todes avanzásemos hacia la misma meta. Afirma que la historia de China no puede compararse directamente con la de Occidente porque se basan en filosofías y bases de pensamiento diferentes.

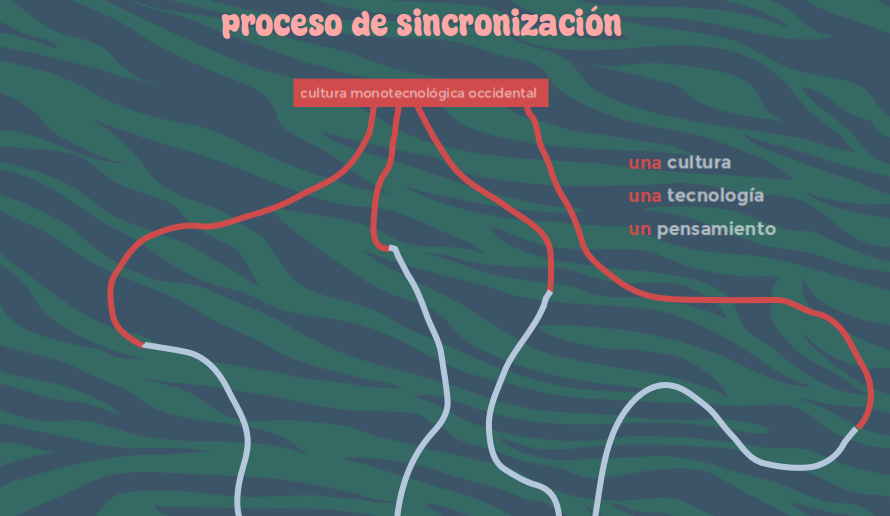

El dogma del progreso tecnológico enmascara una ideología colonialista que pretende universalizar el pensamiento capitalista a través de la tecnología y la globalización. Para ello, los diversos pueblos y cosmovisiones han sido sometidas históricamente a una sincronización de las técnicas. Es decir, que las diversas cosmotécnicas no capitalistas han sido borradas o sustituidas por un único pensamiento universal: la cultura monotecnológica occidental. Hablamos de “monotecnología” porque la tecnología capitalista borra la tecnodiversidad y se impone como el desarrollo inevitable de una sociedad “avanzada”, valorando únicamente aquellas técnicas útiles al capitalismo.

Es decir, esta sincronización ha hecho converger diferentes temporalidades históricas en un único eje temporal, priorizando formas específicas de conocimiento que se ajustan a la idea capitalista de qué es “una tecnología avanzada”.

En la cultura monotecnológica que sufrimos actualmente, la tecnología se vuelve la principal fuerza productiva y determina, en gran medida, la relación entre humanes y no-humanes, el ser humano y el cosmos, la naturaleza y la cultura.

El deseo de la tecnología de ser universalizante y de convertirse en el fundamento de todo supone una desconexión de las técnicas con la realidad, con las cosmovisiones, la cultura y los territorios, y es esta separación con la realidad la que le otorga una aparente autonomía propia e imparable.

Esta desconexión con la realidad quiere decir, como hemos comentado, que no tenemos una cosmovisión, una cultura, una moral, que actúe como un límite entre lo que es posible y lo que no es posible. Un planteamiento radical requiere que establezcamos nuestros propios límites que reflejen cómo queremos habitar este planeta, esto es necesario para re-imaginar las técnicas dentro de estos límites, y desechar o combatir aquellas que se quedan fuera.

Yuk Hui entiende la globalización tecnológica como una forma de neocolonización que impone su racionalidad por medio de la instrumentalidad. Es decir, usar las herramientas del capitalismo implica absorber y adaptarnos a la ideología que le dio forma, por lo que el uso de una tecnología debe situarse dentro de una estrategia más amplia que nos lleve a emanciparnos de ellas, analizando cuidadosamente el impacto que conlleva su uso y qué ideologías estamos integrando en el proceso.

Como conclusión, el concepto de cosmotécnicas pretende ante todo a desafiar el modo en que se ha comprendido la tecnología durante el siglo XX y él lo entiende como un ejercicio de descolonización de los distintos pueblos no-occidentales.

Yuk Hui propone una fragmentación de la cultura monotecnológica para romper con esta homogenización y sincronización impuestas, crear bifurcaciones hacia futuros diversos con concepciones de diferentes cosmotécnicas.

Permacomputación

En España, llamamos a los sistemas de computación “ordenadores”, como si su función más interesante fuese “ordenar”. Sin embargo, “computadora”, como se dice en latinoamerica, sería bastante más adecuado porque resalta aquello que realmente es valioso de estos aparatos: computar (calcular).

La permacomputación se inspira en la filosofía de la permacultura para aplicarla a la computación y tiene como premisa una computación con límites. Algunas de sus ideas clave son:

- Se centra en los recursos de computación: la permacomputación desplaza el software como el centro o como el fin en sí mismo, y coloca en su lugar, un concepto mucho más amplio: la computación.

- Al desplazar el software del centro del discurso, se extrae la digitalidad del imaginario de la computación.

- El software es inherentemente digital, por lo que depende de la infraestructura digital.

- La práctica de la computación ha sido históricamente mucho más antigua que la informática. La computación digital (es decir, los ordenadores) es solo una de las múltiples formas de computar. Por ejemplo, un ábaco o las computadoras analógicas son sistemas de computación no digitales.

- Este cambio de foco extrae la digitalidad del imaginario de la computación, abriendo diversas posibilidades que no dependen de la infraestructura digital o su continuidad.

- Se centra en el uso de los recursos computacionales ya disponibles, sin producir más (ej. maximizar la vida útil del hardware y minimizar el uso de la energía).

- Considera los recursos de computación como un bien común muy preciado que deben ser gestionados colectivamente.

Se trata de utilizar la computación solo cuando tiene un efecto fortalecedor en los ecosistemas.

- Intenta proveer las preguntas adecuadas que ayuden a re-pensar cómo sería una computación con límites en un mundo post-capitalista.

Se pueden distinguir tres enfoques distintos afines a la permacomputación:

- Computación frugal (frugal computing): utilizar recursos computacionales como finitos y preciados, para ser utilizados solo cuando sean necesarios y de forma tan efectiva como sea posible.

- Computación de aprovechamiento (salvage computing): utilizar solo los recursos computacionales ya disponibles, limitados por lo que ya está producido. Defiende una reducción drástica en el uso de energía artificial y confía en el ingenio humano de convertir problemas en soluciones, competición en cooperación y desperdicios en recursos.

- Computación para el colapso (collapse computing): una sociedad post-colapso que eventualmente ha perdido toda su capacidad computacional artificial puede que aún quiera continuar con la práctica de la ciencia de la computación por diversas razones. Este enfoque tiene varios puntos clave:

- Re-utilizar aquello que haya sobrevivido al colapso de la producción industrial o de la infraestructura de la red (cuestionando al mismo tiempo si tiene siquiera un beneficio colectivo hacerlo).

- Prioriza las necesidades comunitarias y busca contribuir al conocimiento colectivo para sostener la práctica de la computación en el colapso de las infraestructuras.

- Es la práctica de hacer algo con aquello que es descartado para transformar desechos en recursos renovados.

Computación auto-dispensable

La permacomputación incorpora el concepto de computación auto-dispensable, que significa que:

- por diseño, el sistema computacional debe intentar hacerse a sí mismo cada vez menos necesario para la realización de su propósito

- y debe permitir, gradualmente, la autonomía e independencia de las personas a dichos sistemas.

Es decir, podríamos afirmar que actualmente tenemos justo lo contrario, una tecnología digital que se hace así misma indispensable, ya que se diseña para generar más dependencia en el uso de dicha tecnología, reduciendo así la autonomía de las personas.

¿Cuál es el papel del Software Libre?

El movimiento por el software libre tiene un amplio espectro de simpatizantes a nivel ideológico, siendo una de sus figuras más conocidas, Richard Stallman, un estadounidense capitalista neoliberal.

Antes que nada, es necesario destacar la diferencia entre “software libre” y “código abierto”:

- El software libre es un movimiento social que defiende la libertad de les usuaries de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar un software.

- Todo software libre es también, código abierto.

- El código abierto es un modelo de negocio que destaca el potencial comercial de compartir el código fuente de un software, es decir, extrae la filosofía y principios del software libre para hacerlo más atractivo para las empresas.

- No todo software de código abierto es software libre.

No nos gusta el código abierto porque despolitiza el movimiento por el software libre, pero también cuestionamos este último, las ideas sobre las que fue creado y cuál es su papel en la lucha contra el tecnocapitalismo.

Actualmente, nos encontramos en un punto donde la ideología comercial del código abierto ha devorado y diluido lo que alguna vez pudo ser el movimiento por el software libre, aunque es importante considerar también que, tal vez, el software libre realmente nunca estuvo destinado a derrotar el tecnocapitalismo, ya que fue concebido dentro de sus lógicas.

Encontramos extraño hablar de programas de código abierto o de software libre como si, automáticamente, esta etiqueta los convirtiera en programas más éticos pero:

- ¿Qué es la ética bajo el capitalismo?

- ¿Cómo podemos considerar un programa, que necesita la infraestructura digital y el extractivismo para existir, más ético?

- ¿Estamos buscando la ética dentro del capitalismo o estamos buscando la destrucción de este?

- Hablar de alternativas éticas es una forma de validar y fortalecer el sistema capitalista, obstaculizando cualquier propuesta radicalmente anticapitalista.

Un ejemplo de esto es la “Inteligencia Artificial” de código abierto que se presenta cómo una alternativa ética a los productos de “IA” más comerciales, mientras se omiten los problemas fundamentales de la “IA” o su dependencia con la infraestructura digital bajo la justificación de que “se puede ejecutar en local”, lo que requiere ignorar también que lo que se ejecuta en local son los parámetros de un modelo ya entrenado. Es decir, realmente no hay argumentos para justificar cómo la “IA” adquiere mayor grado de “ética” solo por ser etiquetada como código abierto, que además, ni siquiera es cierto que lo sea. En esta misma línea, detectamos la misma problemática en discursos que hablan de “usos ético de la IA”, o “una IA feminista”, etc.

El Software Libre no es anticapitalista

El concepto principal sobre el que se desarrolla la filosofía del software libre es: la libertad.

Sin embargo, “libertad” es un término muy ambiguo, que puede tener diferentes matices con implicaciones totalmente distintas. En este caso, la libertad del estadounidense Richard Stallman, el impulsor más conocido del software libre, es la libertad individual del usuario, es decir, el tipo de libertad que los liberales entienden como la máxima expresión de la justa competencia en el libre mercado.

El software libre permite que les usuaries sean dueñes de una copia de software, pudiendo hacer lo que quieran con ella. En lugar de confrontar el sistema de propiedad intelectual, las licencias de software libre usan este mismo sistema regulador para asegurar el derecho de la libertad individual del usuario.

Es cierto que, en parte, este marco legal puede ofrecer mecanismos institucionales para que se cumplan sus principios (teóricamente), pero el proceso histórico que dio como resultado este desenlace contenía también otros caminos más críticos que rechazaban validar los sistemas legales de propiedad intelectual y defendían, en su lugar, destruirlos. Lo que ganó fue una visión más liberal. Sin embargo, desde un punto de vista radical, el software libre difícilmente iba a convertirse en un movimiento político disruptivo ya que, como hemos comentado antes, fue concebido dentro de las lógicas capitalistas y puede convivir perfectamente integrado en este sistema.

Software libre como elección

El software libre tiene el peligro de presentar el software como una libre elección bajo el capitalismo, como una elección ética dentro del sistema.

Ante todas las opciones del software que existe, tenemos la opción de elegir las alternativas de software libre. Por ejemplo, en lugar de utilizar la nube de Google podemos utilizar Nextcloud o, en lugar de los programas de Adobe (Photoshop, Illustrator, etc), podemos utilizar Inkscape.

Esto nos despierta algunas preguntas:

- ¿Por qué queremos alternativas a necesidades capitalistas?

- ¿Cómo puede ser ético usar Inkscape en lugar de Adobe si solo estamos cuestionando una pequeña fracción de un problema muchísimo más grande?

- ¿Por qué estamos validando las premisas subyacentes que justifican el desarrollo de un software?

- ¿Necesitamos siquiera otra app?

- ¿Estamos simplemente corriendo la carrera del progreso en la que nos ha colocado el sistema? Tal vez, necesitamos parar de correr y pensar dónde realmente queremos ir.

Esta dinámica es exactamente igual, que comprar queso “vegano” en lugar de queso “no vegano”, o galletas de avena “bio” en lugar de “no bio”, y pensar que por el mero hecho de elegir un producto distinto estamos cuestionando de alguna forma el sistema de producción capitalista o cualquiera de su ideología. Bueno, definitivamente las elecciones individuales no son una amenaza ni tampoco lo es utilizar la misma infraestructura subyacente.

Ningún producto es ético en el capitalismo y ningún producto acabará con él, ni con el especismo, el colonialismo y el antropocentrismo, porque el capitalismo no permitiría, financiaría ni vendería, algo que realmente pudiese destruirlo.

Software libre como fin

El software libre, asentado como una libre elección bajo el capitalismo, se convierte en un fin en sí mismo, sin un objetivo real de derrocar el sistema capitalista. De esta forma, caemos en el engaño de que si todos los programas que utilizamos son software libre, entonces estamos combatiendo el capitalismo o estamos viviendo de una forma “más ética”.

Después de todo, que el software libre se convierta en el fin en sí mismo, explica por qué hay tan poca crítica, en general, a la infraestructura digital dentro del movimiento. La tecnología capitalista, de hecho, se vuelve incluso necesaria para mantener la infraestructura tecnológica que permite el desarrollo de software y mantener esta vida digitalizada.

Necesitamos que el software libre sea un medio, no un fin.

Software libre como medio

El software libre solo puede tener un potencial radical si se resitua como medio y se somete a un objetivo mucho más grande: la destrucción del capitalismo y acabar con el extractivismo.

Un software libre que simplemente busca equipararse al ritmo tecnológico actual u ofrecer alternativas a los programas privativos son absolutamente cero disruptivos.

El software libre actúa como medio si:

- Ayuda a reducir la dependencia a la digitalidad y, por lo tanto, de su infraestructura.

- Lucha contra la expansión de la digitalización (cuestionar las tendencias tecnosolucionistas, tener una aplicación para todo, etc).

- Nos devuelve un poco de la autonomía perdida en las plataformas comerciales (migremos al fediverso).

- Busca ser compatible con dispositivos antiguos, considerados obsoletos por falta de software compatible.

En última instancia, es necesario que el software libre sea capaz de traicionarse a sí mismo para acabar con el proyecto capitalista de la digitalización que le dio vida.

Podríamos considerar que la permacomputación es esa perspectiva más amplia que necesita el movimiento del software libre, ya que re-organiza las prioridades, descentraliza el software del centro del movimiento y plantea un horizonte al que caminar que cuestiona radicalmente la infraestructura capitalista.

Referencias

- Libro Técnica y tecnología, Adrián Almazán

- Libro Technocapitalism: a critical prerspective on technological innovation and corporatism, Luis Suarez-Villa

- Artículo ¿Qué es la tecnociencia?: tecnociencia, poder y entorno, Alonso Nava

- Libro Fragmentar el futuro: ensayos sobre tecnodiversidad, Yuk Hui

- Charla de Neil Postman 6 preguntas sobre nuevas tecnologías (1998)

- Tecnocapitalismo de libre-ta

- Richard Stallman diciendo que el software libre no está en contra del capitalismo: Entrevista con Richard Stallman (2004)

- Página web permacomputing wiki

- Artículo Permacomputing: a holistic approach to computing and sustainability inspired from permaculture, Devine Lu Linvega